博士生陈康建在IEEE TCOM上发表Sub6GHz/毫米波双频段可重构天线阵列论文

2025年4月,博士生陈康建在戚晨皓教授指导下撰写的第一作者论文“DBRAA: Sub-6 GHz and Millimeter Wave Dual-Band Reconfigurable Antenna Array for ISAC”被通信领域旗舰期刊 IEEE Transactions on Communications录用。论文第三作者是加拿大纽芬兰纪念大学的Octavia A. Dobre教授。该论文提出了一种Sub-6 GHz与毫米波双频段可重构天线阵列(Sub-6 GHz and Millimeter Wave Dual-Band Reconfigurable Antenna Array,DBRAA),通过单一天线阵列同时支持Sub-6 GHz与毫米波频段无线传输与雷达感知的能力。

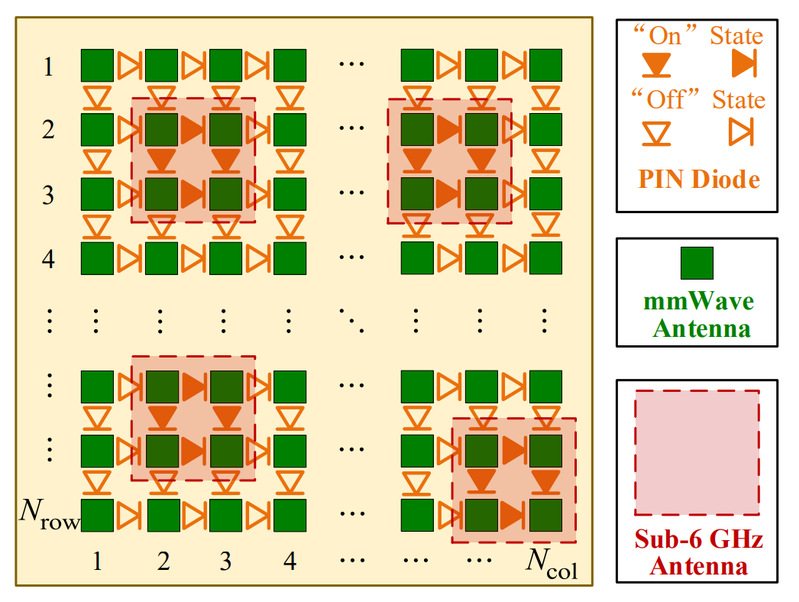

Sub-6 GHz与毫米波双频段可重构天线阵列示意图

Sub-6 GHz与毫米波双频段可重构天线阵列示意图

Sub-6 GHz和毫米波频段是当前移动通信系统的主要考虑频段,Sub-6 GHz无线信号的绕射和透射能力更强,而毫米波频段具有丰富的频谱资源、能够支撑宽带高速传输,两者的结合是优势互补。但由于天线尺寸通常与波长成正比,两者在频段上的显著差异导致其所需天线尺寸也大不相同。因此,若需同时支持 Sub-6 GHz 和毫米波频段的无线传输,通信系统通常需配置两个独立的天线阵列,进而带来较大的空间占用和硬件开销。

为解决上述问题,论文首次提出了DBRAA,利用单一天线阵列实现了双频段的天线阵列功能。在毫米波频段,构建了基于可重构开关网络与移相器的混合波束成形架构,通过动态连接实现射频链路与毫米波天线的重构;在Sub-6 GHz频段,设计了可重构天线选择架构,每个Sub-6 GHz天线由多个毫米波天线组成,其天线位置可通过射频开关灵活配置。

进一步地,论文研究了DBRAA在通信与感知中的波束成形设计问题。考虑到Sub-6 GHz频段主要用于可靠通信与低分辨感知,而毫米波频段适用于高速通信与高分辨感知,论文构建了一个面向双频段的通信感知一体化波束成形设计问题的模型,旨在保障Sub-6 GHz通信质量与双频段感知性能的前提下,最大化毫米波通信速率。为高效求解该问题,论文将其分解为Sub-6 GHz频段与毫米波频段的两个子问题,并提出了基于快速搜索的联合天线选择与波束成形算法,以及基于交替方向乘子法的可重构混合波束成形算法。

仿真结果表明,所提出的DBRAA能够有效支持Sub-6 GHz与毫米波双频段下的通信与感知功能。Sub-6 GHz频段的可重构天线架构显著降低了发射功耗;毫米波频段的可重构混合波束成形架构在性能上显著优于现有的部分连接和动态连接架构。